アトリエハルの事務所の一角を使って、土壌蓄熱の試作開発実験を行いました。

①-1 背景・目的

我が国におけるエネルギーの供給のうち、石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料がその8割を占めており、その大半を海外に依存しています。

一方、近年、新興国の経済発展などを背景として、世界的にエネルギーの需要が増大しており、化石燃料の市場価格が乱高下するなど、エネルギー市場が不安定化しています。

このような状況の中、エネルギーを安定的かつ適切に供給するためには、資源の枯渇の恐れが少なく、環境への負荷が少ない太陽エネルギーやバイオマスといった再生エネルギーの利用が必要になってきております。太陽エネルギーの利用には熱利用システムと発電システムがありますが、熱利用では太陽エネルギーの約40%を活用出来るのに対して、発電では太陽エネルギーの15%程度の活用にとどまります。

昨今、再生エネルギーの活用の拡大のためにも、太陽熱利用の新たな仕組みがのぞまれる状況にあります。水を大きな熱容量として蓄熱に活用する(株)イゼナと共同で規格型住宅の開発業務を推進した経緯を踏まえ、新たに太陽熱エネルギーを最大限に活用した蓄熱システムを開発し、再生エネルギーの活用拡大、CO2排出抑制に貢献できる住宅のシステムの普及に役立ちたいと思います。

太陽熱利用のシステムの普及は、近年低迷しています。(下図参照)発電システムに比べてエネルギー効率が良いにもかかわらず、普及が低迷している原因は、創り出した熱エネルギーの活用が限られており、創り出した湯の活用が主に給湯に限られている点にあると考えられます。

①-3 解決方法

今回は、地中土壌蓄熱よる太陽熱エネルギーを最大限活用した蓄熱システムを開発し、給湯時だけでなく、ファンコイルや床涼暖房に利用することで、太陽熱エネルギーの活用の幅を広げます。

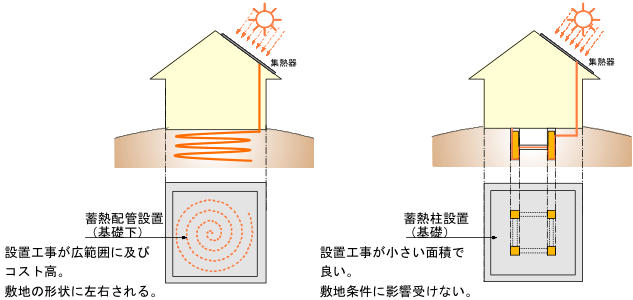

地中土壌蓄熱システムは「水平埋設型」と「垂直埋設型」等がありますが、水平埋設型は広い面積を必要とするため、設置工事も広範囲に及びコストもかかり、敷地の形状に左右されます。

今回は「垂直埋設型」で「水の対流」を利用し、スムーズに熱をためて取り出す事を考えました。施工が平面的に小さい面積で可能であるので、敷地条件に影響を受けずに蓄熱する事ができます。

「水平埋設式」 「垂直埋設式」

熱容量の大きい水を蓄熱材として活用した(株)イゼナのアクアレイヤーシステムの、高耐熱耐久性の水袋を利用する事で、効率よく土壌に蓄熱するシステムを構築します。

再生可能エネルギーとして土の大きな熱量を最大限活用したシステムとする事で、季間蓄熱型の経済的なシステムとなります。

大きな熱容量のある住宅は、「暑くなりにくく、寒くなりにくい」という住環境を実現し、従来の日本の「暑くなりやすく、寒くなりやすい」木造住宅を一新する事になります。

②-1 試作の概要

大地自体の持つ地中温度の恒常性の活用、土壌へ積極的に熱を伝え蓄えることによって、大地の断熱性、蓄熱性を利用し、より効果的な温熱源として活用するため、土壌地中蓄熱システムを提案します。従来の屋外設置型の熱交換器を地中に設置するイメージで、冬は土壌の熱を逃がさず交換器の周囲の土にも蓄熱することで有効に活用し、夏は地中の安定した温度を有効に活用します。

全体構成としては、地中に置かれた高効率水柱が熱核となり、断熱性と蓄熱性の高い、周囲の土壌との組み合わせにより、太陽から日射エネルギーを蓄えます。10月~3月は、日射エネルギーを徐々に溜めながら、暖房に使用し、4月から9月は集熱器からの日射エネルギー遮り、安定した土壌の温度を蓄冷に利用します。

②-2 具体的な試作内容

下図のようにベタ基礎の下に熱交換水柱(既製品の升)を設け、その中に多層ラミネート材でアルミを含む3層構造でリチオムイオン電池を梱包する技術を用いた高耐熱高耐久性の熱交換水袋を設置します。

内部には水道水を入れますが、空気に触れる事はなく不純物が入らないため、水道水が腐る事はありません。集熱器によって温められた水は、升底に熱交換水袋と同じ高耐熱高耐久性で作られた蓄熱袋に入り、熱伝達により上部の熱交換水袋に熱が伝わります。

水の対流によりスムーズに熱交換水袋上部まで温められるので、蓄熱床暖房やファンコイルヒーターなどの暖房機の熱交換器に効率的に熱エネルギーを運ぶ事が出来、また、周囲の土は、断熱効果と蓄熱(冷)効果があり、溜めた熱を保管する役割をします。

②-3 蓄熱(蓄冷)時期と期間について

一年の内、半年ずつ蓄熱期間と蓄冷期間を設けます。下記のようなスケジュールにより、冬の時期と夏の時期と半年ずつ時間をかけて、交互に溜める事で必要な蓄熱(冷)量を確保します。

下記に、土壌蓄熱量と放熱量の関係をグラフで示します。10月から徐々に暖房用蓄熱をします。

1月下旬~2月上旬までが、暖房として一番たくさん熱が使われるので、それを累積蓄熱で賄えるように水袋の量を設定します。

まず計算で、冬期暖房に使う場合に必要な蓄熱量を出しますが、土の蓄熱・熱伝導の状況や諸条により、実際の蓄熱量が必ずしも計算値と合わない可能性があるため、あらかじめ実験した結果と比較して補正を行った上で、水袋の量を決定します。

②-4 設備別ライフサイクルコスト比較

10年以内に、土壌地中蓄熱システムのライフサイクルコストがエアコン・ガス床暖房と同じになる事を目指します。

イニシャルコストだけで比較した場合、土壌地中蓄熱システムにした場合と、エアコン・ガス床暖房にした場合とでは、大きく金額の差が出ますが、ランニングコストを含めて考えると、10年後ぐらいには同じ金額になり、その後、ライフサイクルコストに関しては、土壌地中蓄熱システムが有利になります。

②-5 システム開発に関する試作実験

事務所敷地内に下記のよう実験装置を作ります。地中の十数箇所に温度測定器を配置し、地中の深さと、それに伴う温度の変化を4ヶ月間~6ヶ月間測定すると共に、CFD解析ソフトにより気象データから実験装置廻りの地中にどの程度蓄熱するか予想します。実際の実験値とCFD解析ソフトのデータを比較し解析する事で、より厳密に必要な蓄熱量と水袋の量を算定する事ができます。

また、土壌蓄熱が蓄熱床(コンクリートブロック)に伝わっているか、放射温度計ポータブルサーモグラフティカメラによって、確認します。

③ 試作開発実験の実施結果

1 基本設計・基礎実験(実験準備)

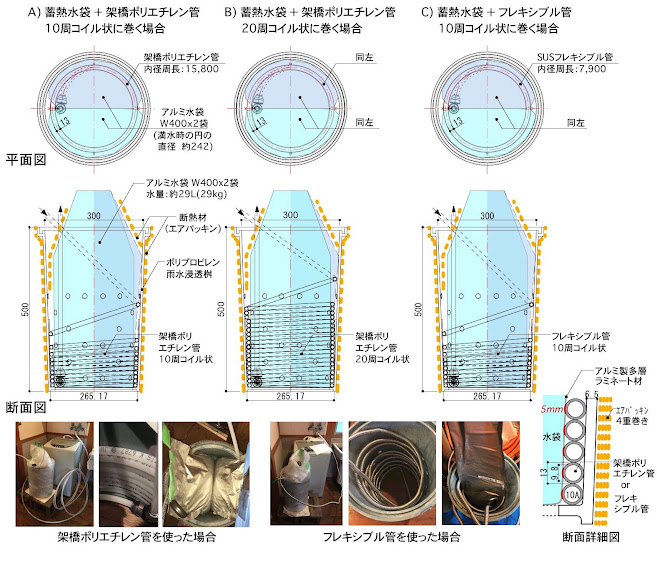

熱媒体配管から熱交換柱の水袋に効果的に熱移動させるために、水袋に熱伝達するためのお湯(60℃)を通す管の仕様、水袋の周囲の菅をコイル状にして巻く場合の管の長さを検討した。

設備配管で一般的な、架橋ポリエチレン管とフレキシブル管を選定し、3パターンで基礎実験を行い、水の温度を暖めるのにどれが一番適しているかを比較検討した。

A)蓄熱水袋+架橋ポリエチレン管 10周コイル状に巻く場合

B)蓄熱水袋+架橋ポリエチレン菅 20周コイル状に巻く場合

C)蓄熱水袋+フレキシブル管 10周コイル状に巻く場合

実際の土壌の中を想定し、熱交換柱は断熱材で覆い、水袋が外気温による影響を受けないようにした。

数時間の温度変化を測定した結果、フレキシブル管の方は架橋ポリエチレン管に比べ、熱伝導率が高いため早く暖まるが、架橋ポリエチレン管の長さを2倍にするとフレキシブル管と同じぐらいの熱が水袋に溜まる効果が得られることがわかった。

施工性はフレキシブル管に比べ架橋ポリエチレン管の方がはるかに優れており、作業もしやすく、コストもフレキシブル管に比べ架橋ポリエチレン管の方が安価に抑えられる為、結論として、水袋の数量を2袋にし、管の仕様を架橋ポリエチレン管にして20周コイル状に巻く仕様で本実験を行う事にした。

2 本実験概要

実際の家で暖房の消費エネルギーを確保するには、基礎下に何本の熱交換柱が必要か。その数を検討するための実験を行った。

基本実験により確定した仕様の熱交換柱を、事務所敷地内の実験スペースに設置し、お湯を1日一定の時間、熱交換柱の水袋の周りに巡回させた。

管を通すお湯の温度とお湯を通す時間は、昼間の太陽熱を利用した場合を想定し、ガス給湯器から60℃のお湯を、1日6時間と決めた。

熱容量が大きいという水の特徴より、温まった水袋が冷めにくいという利点を活用し、熱交換柱の周囲の土が、温まった水袋と熱交換をすることで一定の量で土壌に蓄熱がされる。土壌内の測定地点にセンサーを埋設し、測定値の温度変化・水流量のデータ・土壌の水分量などを測定する事で、1日の蓄熱量を算定し、約1か月半のデータ採集を行った。

土壌の水分量によっても熱交換される量に影響が出るが、土壌内に水分計を設置し毎日計測した結果ほぼ水分量が一定なので、土壌の水分量による土壌蓄熱の影響は無いと判断した。また、接触温度計によって架橋ポリエチレン管の上からの温度を確認し、お湯の温度が60℃で保たれているか確認した。また、サーモカメラにより蓄熱床(コンクリートブロック)の温度状況を確認した。

熱電対センサーを正確な位置に取り付けるため、予めΦ20の1.5mの塩ビ管にセンサーを固定して、その塩ビ管を土の中に埋める事でセンサーの位置ずれが無いようにした。

④ 得られた成果結果報告

1 ワイヤレスデータロガー測定結果より

●測定深さ別考察

・測定深さ0mは、外気温の影響が大きい(グラフ1)

・測定深さ0.5mが、一番温度上昇が大きい(グラフ2)

●測定距離別考察

・測定距離0.6mが、温度上昇の限界である。(グラフ3)

・測定距離1.2mでは、どの深さも温度上昇しない。(グラフ4)

・測定距離1.75mまで距離が離れた場合は、熱交換柱の影響はほどんど受けない。

●近似値の設定(グラフ5)

1か月の土壌の温度推移を調べる事で、近似式が立てられる。

測定地点2-3:測定距離0.3m 深さ0.5mの時に一番温まり、近似式は下記の通り。これにより、数ヶ月後の土壌蓄熱温度を算出する事が出来、それに基づいて、数ヶ月後の土壌蓄熱量を予想する事が出来る。

Y=2.4578ln(X)+12.8( X単位:20分=1とするので1日=72。Y=土壌蓄熱温度)

●行き帰り温度(グラフ6)

・給湯器運転中は、75℃ 給湯器休止中は、10℃〜20℃と大きく低下する。

夜間の低温化が、蓄熱を妨げていると考えられる。

●消費エネルギー(グラフ7)

・1日あたり、平均6600KJ/日のエネルギー(10/15〜11/15)

●往き帰り温度差(グラフ8)

・約3.5℃で安定している。

●水袋内、浸透枡の外温度差(グラフ9)

・内外で約10℃程温度が違う。

現在の熱交換柱(雨水浸透枡)の熱伝導率の低さが原因と考えられ、熱の伝わり方が遅いので、熱伝導率が高い、金属製の容器で同じような仕様があれば変えて検討したいと思う。

2 実験結果及び改善点

●結果

・熱交換柱は、間隔を0.6m×2=1.2m以下にして配置する。それ以上離すと効率よく蓄熱できない。

・6,600kJ/日の熱量が熱交換柱1本に対して分配されると考えられる。

●改善点

・熱交換柱の深さの中心あたりが蓄熱能力が大きいので、水柱を長くした方が、より効率よく蓄熱する事が出来る。

・夜間冷えた水を水柱に入れない様に、コックが必要である。

3 CFD解析ソフトによるデータ

熱交換柱の仕様・大きさと、外気温・土壌の条件・実験の値をCFD解析ソフトに入力することで、土壌蓄熱した時の土壌の温度分布が下図のように画像で予想できる。

実験では、センサーによるポイント測定によるデータの確認しかできなかったが、土壌内での蓄熱の広がり方をより細かく確認することができた。

4 実験結果に基づいたモデルプラン

実験や、解析ソフトの結果により、下記のモデル建物の場合に、H=1mの熱交換柱を25本設置すると165MJ/月を土壌蓄熱する事が出来、太陽集熱器の熱を無駄なく蓄熱することができる。